相続した実家や土地、どうする?「売却して分けたい」をスムーズに進める方法

「親から相続した実家、誰も住まないし管理も大変…」

「遠方にある土地を相続したけど、使い道がない…」

近年、このような「相続したけれど活用が難しい不動産」に関するご相談が増えています。固定資産税や管理費はかかり続けるため、「売却して現金化し、相続人みんなで分けたい」と考えるのは自然な流れでしょう。

しかし、この「売却して分ける」という手続き、進め方を間違えると思わぬ税金(贈与税)がかかってしまう可能性があることをご存知でしょうか?

今回は、相続した不動産をスムーズに売却し、相続人間で公平に分配するための「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法と、その際に重要な「遺産分割協議書」の作成ポイントについて、司法書士が分かりやすく解説します。

目次

「代表者が売って後で分ける」の注意点!贈与税のリスクとは

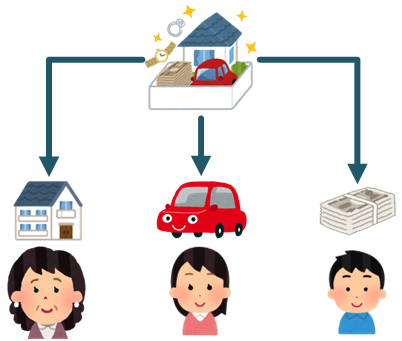

相続人が複数いる場合、手続きの便宜上、相続人の一人が代表して不動産の名義変更(相続登記)を行い、その代表者が売主となって売却手続きを進め、売却後に代金を他の相続人に分配する、というケースが考えられます。

一見、合理的でスムーズに見えますが、この方法には注意が必要です。

税務上、不動産を売却して得たお金は、その不動産の名義人(登記上の所有者)のものとみなされます。そのため、ただ単に、売却手続をする相続人代表者の名義にした不動産を売却し、その代金を他の相続人に渡すと、「代表者から他の相続人への贈与」と判断され、贈与税が課せられてしまうリスクがあるのです。

せっかく不動産を売却できたのに、余計な税金がかかってしまっては元も子もありません。

この贈与税リスクを回避し、スムーズに手続きを進めるための方法が「換価分割」です。

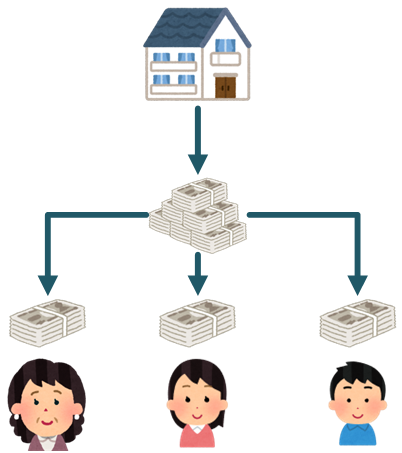

換価分割とは?

遺産分割の方法の一つで、不動産などの遺産を売却してお金に換え、その現金を相続人間で分割する方法です。

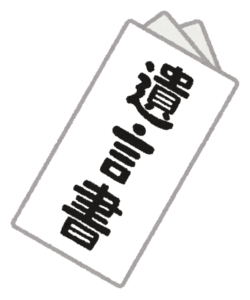

そして、この換価分割を行う上で非常に重要なのが「遺産分割協議書」です。

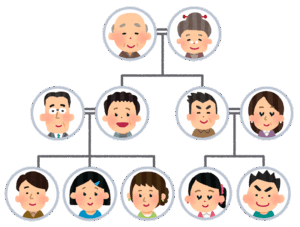

遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰が、どの遺産を、どれだけ取得するか」について話し合い、合意した内容を記録した書類です。

換価分割を行う場合、この遺産分割協議書に「不動産を売却して、その代金を相続人で分ける」という合意内容を明確に記載しておく必要があります。

贈与税リスクを回避する!遺産分割協議書の作成ポイント

換価分割で贈与とみなされないためには、遺産分割協議書に以下の内容を具体的に盛り込むことが重要です。

- 対象不動産を換価(売却)することの合意

- 売却手続きを行う代表相続人の指定

- 売却代金の分配方法

- 代表相続人の分配義務

これらの事項を遺産分割協議書に明確に記載しておくことで、「不動産の売却代金は、最初から相続人全員で分割する予定であった」という証拠となり、代表者から他の相続人への単なる贈与ではないことを示すことができます。

換価分割の注意点

相続登記が必要

不動産を売却する前提として、亡くなった方(被相続人)から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。遺産分割協議書に基づき、代表相続人名義、または相続人全員の共有名義に登記します。(どちらが良いかはケースバイケースです)

売却に時間がかかる場合がある

不動産がすぐに売れるとは限りません。

譲渡所得税がかかる場合がある

不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税・住民税がかかります。ただし、相続した不動産の場合、一定の要件を満たせば税負担を軽減できる特例(取得費加算の特例、空き家の3,000万円特別控除など)があります。

相続人全員の合意が必要

換価分割を行うには、遺産分割を成立させる必要があり、相続人全員の合意が不可欠です。

まとめ:専門家への相談も検討しましょう

相続した不要な不動産を売却して相続人間で分配したい場合、「換価分割」は有効な方法です。

しかし、贈与税のリスクを確実に回避するためには、適切な内容の「遺産分割協議書」を作成することが非常に重要です。

遺産分割協議書の作成、相続登記、売却に伴う税金のことなど、相続手続きには専門的な知識が求められます。

弊所にご相談いただいた場合、事案によっては相続に強い税理士をご紹介させていただく場合があります。

手続きをスムーズに進め、後々のトラブルを防ぐためにも、私たち司法書士や税理士などの専門家にご相談ください。

初回のご相談は無料です!042-319-6127受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。